在供水管理实践中,不少从业者会遇到这样的困惑:明明使用了二氧化氯消毒,用户端水质却反而变得浑浊。这一问题不仅影响居民用水体验,还可能引发对供水安全的担忧。本文将深入剖析问题根源,系统讲解二氧化氯的作用机制,并给出科学可行的调整策略,助力供水管理者彻底解决水质浑浊难题。

一、根源剖析:管网生物膜的 “双重危害”

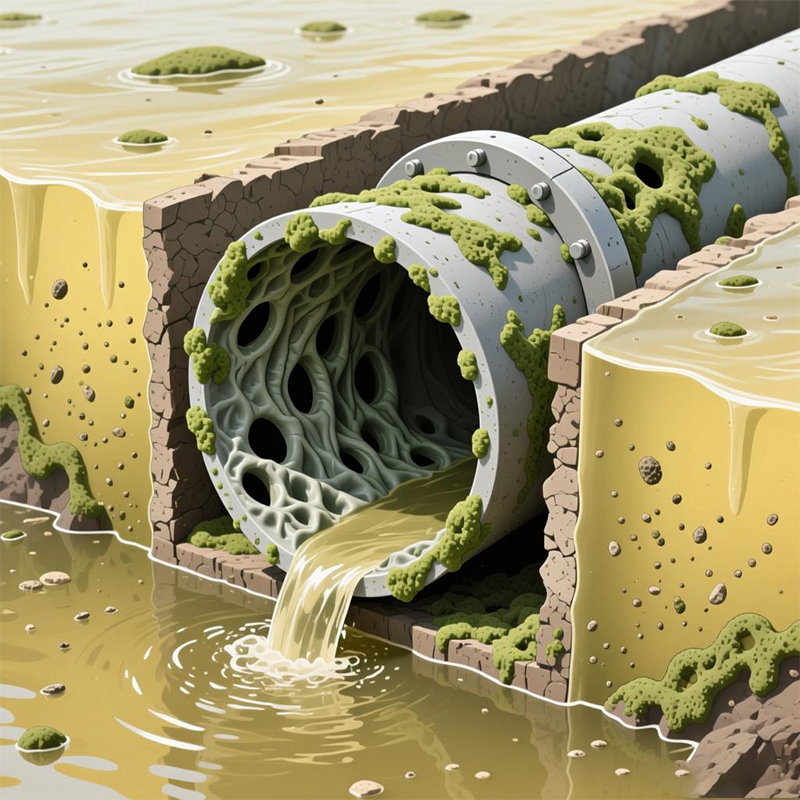

要解决二氧化氯使用后水质浑浊的问题,首先需认清核心元凶 —— 管网生物膜。

生物膜并非简单的微生物聚集,而是微生物附着在管道内壁后,逐渐形成的复杂生态系统。其组成十分复杂,除了细菌、真菌、藻类等各类微生物,还包含微生物代谢产生的多糖、蛋白质等分泌物,这些分泌物相互交织,形成了保护微生物的基质层。

在供水管网中,生物膜的危害主要体现在两个方面:

1.水质二次污染的 “温床”:管道内的生物膜就像微生物的 “避难所”,能帮助微生物抵御消毒药剂的作用。一旦消毒效果减弱,生物膜中的微生物便可能大量繁殖,进而污染水体,导致水质微生物指标超标。

2.水质浑浊的 “直接诱因”:当生物膜在管道内壁积累到一定程度,受水流冲击、压力变化等因素影响,会出现突然脱落的情况。脱落的生物膜碎片进入水体,会直接导致用户端水质浑浊、色度升高,这也是二氧化氯使用后水质反而变差的关键原因。

二、原理解读:二氧化氯与生物膜的 “复杂互动”

二氧化氯作为常用的供水消毒剂,对生物膜兼具抑制与剥离作用,但其效果与使用方式密切相关,这也是导致水质波动的核心逻辑。

从作用机制来看,二氧化氯的强氧化性主要通过两个途径影响生物膜:

l 穿透杀灭:二氧化氯分子能有效穿透生物膜的基质层,直达内部的微生物细胞,破坏细胞的蛋白质、核酸等关键结构,从而杀灭附着在膜内的微生物,从源头抑制生物膜生长。

l 氧化剥离:它还能通过氧化作用分解生物膜中的细胞外聚合物 —— 这是维持生物膜结构稳定、增强其在管壁附着力的关键物质。当细胞外聚合物被分解后,生物膜的附着力大幅削弱,最终会从管道内壁剥离。

然而,二氧化氯的投加量与生物膜控制效果之间存在 “平衡临界点”:

l 若投加浓度过低,氧化能力不足,既无法穿透较厚的生物膜杀灭微生物,也难以抑制生物膜的持续生长,消毒与控膜效果都会大打折扣。

l 若投加浓度过高,会对生物膜产生 “强剥离效应”,导致大量生物膜在短时间内快速脱落。这些脱落的膜体来不及被后续处理环节清除,就会随水流输送到用户端,反而造成水质浑浊。

三、解决方案:二氧化氯的 “科学调整六步法”

要在有效控制生物膜的同时,避免水质浑浊问题,需从浓度、投加方式、监测管理等多维度,对二氧化氯使用策略进行精准优化。

(一)浓度精确控制:拒绝 “一刀切”,采用阶梯式调整

常规供水消毒中,二氧化氯浓度通常维持在0.1-0.5mg/L,此浓度能满足基础消毒需求,但对生物膜的控制效果有限。若需针对性控膜,可将浓度适当提升至0.4-0.8mg/L,但必须避免盲目加量,需遵循 “阶梯式调整” 原则:

1.每次浓度调整幅度不超过0.1mg/L,避免因浓度骤升导致生物膜大量脱落;

2.每次调整后,持续观察3-5天,重点监测用户端水质的浊度、色度变化;

3.根据监测结果判断效果:若水质稳定且生物膜生长受抑制,可维持当前浓度;若仍有生物膜脱落迹象,可再次小幅调整,直至找到 “控膜不浊水” 的最佳浓度。

(二)投加方式优化:多点投加,保障浓度 “全域稳定”

传统的单一投加点模式,容易导致管网内浓度分布不均 —— 靠近投加点的区域浓度过高,可能引发生物膜剥离;远离投加点的区域浓度过低,无法有效控膜。

采用 “多点投加” 策略可有效解决这一问题:在管网的关键节点(如管网分支处、远距离供水末端、水质易波动区域)增设投加点,通过精准调控各投加点的投加量,确保整个管网系统内二氧化氯浓度均匀稳定,既保证消毒与控膜效果,又避免局部浓度过高导致的水质问题。

(三)投加周期改进:周期性脉冲投加,替代 “连续高浓度”

长期连续投加高浓度二氧化氯,不仅会增加运行成本,还会持续刺激生物膜,增加大规模剥离的风险。相比之下,“周期性脉冲投加” 更为科学高效:

l 常规时期:按0.1-0.5mg/L 的常规浓度持续投加,满足基础消毒需求;

l 脉冲时期:每月开展1-2次脉冲处理,将浓度提升至0.6-0.8mg/L,持续6-12小时。这种短时间的高浓度投加,既能有效抑制生物膜的过度生长,又不会导致生物膜大规模剥离,兼顾控膜效果与水质稳定性。

(四)协同措施:配合水力冲洗,减少脱落膜体影响

即使采用科学的二氧化氯投加策略,仍可能有少量生物膜脱落。此时,配合水力冲洗可进一步降低对用户端水质的影响:

l 冲洗时机:在二氧化氯脉冲投加期间或投加后1-2天内,同步开展管网冲洗;

l 冲洗重点:聚焦管网末端、死水区(如长期未使用的支管、管网末梢节点)等生物膜易堆积区域;

(五)监测反馈:建立 “全域监测网”,动态调整策略

科学的调整离不开精准的监测数据支撑。供水管理者需建立完善的水质监测网络:

l 监测点设置:在管网关键节点(如水源出口、中途加压站)、末端用户处分别设置监测点,实现 “从源头到龙头” 的全流程覆盖;

l 监测指标:重点监测浊度、色度(反映水质浑浊程度)、二氧化氯残余量(判断消毒效果)、微生物指标(保障供水安全);

l 动态调整:根据实时监测数据,及时优化二氧化氯的浓度、投加频率与方式。例如,若某区域监测到浊度升高,可适当降低该区域投加浓度,或提前开展水力冲洗。

(六)综合管理:多措施协同,构建 “全链条防控体系”

二氧化氯调控仅是生物膜控制的一环,要实现长期稳定的水质保障,还需结合多方面管理措施:

l 基础保障:保持管网余氯稳定性,避免因余氯不足导致微生物滋生;控制水源水体中的有机物含量,减少生物膜形成的 “营养来源”;加强水源地藻类防控,降低藻类进入管网后参与生物膜形成的风险。

l 管道维护:定期对管网进行物理清洗(如高压水射流清洗、管道刮管等),清除已形成的较厚生物膜;针对老旧、锈蚀严重的管道,制定优先更新计划,从根源上减少生物膜滋生的 “温床”。

l 应急响应:建立用户水质投诉快速响应机制,接到投诉后24小时内上门检测,判断是否为生物膜脱落问题,并及时采取冲洗、调整二氧化氯浓度等措施,快速解决用户困扰。

四、以系统思维,平衡控膜与水质稳定

供水管网生物膜控制本质上是一门 “平衡艺术”—— 既要通过二氧化氯的氧化作用抑制生物膜生长、保障供水安全,又要避免因过度剥离导致水质浑浊。

对于供水管理者而言,需树立系统思维:将二氧化氯调控纳入 “水源保护 - 管网维护 - 末端监测” 的多屏障防控体系,不依赖单一措施,而是通过科学调整浓度、优化投加方式、配合管道维护、完善监测反馈等手段,实现 “微生物安全” 与 “水质清澈稳定” 的双重目标。

通过这套综合解决方案,不仅能彻底解决二氧化氯使用后水质浑浊的问题,更能持续提升供水水质安全保障水平,为居民提供更优质、更可靠的自来水。齐力科技30年制水经验,可以为您提供适合于您的定制化整体解决方案,欢迎随时联系我。

2022年,《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)正式实施,这是自2006年起我国饮用水标准的首次全面升级。此次标准调整并非简单的指标增减,而是在科学性与精准性上实现质的飞跃——指标数量从106项精简至97项,却通过更严谨的限值设定与风险导向的指标调整,为国人饮水健康筑起更坚固的防线。

查看详情>>400-9959-158